Les vautours fauves n’attaquent pas le bétail, ils font bien mieux

Longtemps persécutés, les vautours recolonisent leurs espaces vitaux du passé. Ces équarrisseurs remplissent un rôle écologique très précieux, mais certains mythes accusateurs renaissent. Reportage.

Longtemps persécutés, les vautours recolonisent leurs espaces vitaux du passé. Ces équarrisseurs remplissent un rôle écologique très précieux, mais certains mythes accusateurs renaissent. Reportage.

Des centaines de vautours sont agglutinés sur les cadavres de deux brebis. De petits cris agités et morbides résonnent. « On a l’impression qu’une bête agonise, mais c’est juste le bruit des vautours un peu excités qui consomment une carcasse. C’est la nature », déclare Léa Giraud, les yeux dans les jumelles.

Cette responsable d’équipe du site des Grands Causses à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est habituée à les observer. D’autres spécimens planent au-dessus de la scène macabre. Petite tête claire, très larges ailes aux rémiges nettement digitées, queue courte, corps couleur fauve, envergure de plus de 2 m… leur silhouette est immédiatement reconnaissable dans le ciel.

Au sol, le vautour fauve est plutôt gauche lorsqu’il marche, mais très habile lorsqu’il s’agit de consommer les dépouilles. Chaque semaine, des collègues de Léa Giraud récoltent les animaux d’élevages morts directement chez les agriculteurs et les amènent sur ce charnier. « On intervient auprès de 17 exploitations volontaires, mais, sur l’ensemble du Massif central, la majorité des éleveurs fait encore appel à des sociétés d’équarrissage. » Ces entreprises traversent la France pour venir récupérer les cadavres, sans compter le coût de l’incinération pour se débarrasser des carcasses en bout de chaîne. Pas terrible pour l’empreinte carbone…

Les vautours sont des oiseaux charognards qui peuvent justement remplacer tout ce dispositif. Pour cela, certains éleveurs ont des placettes d’alimentation directement sur leurs terres. D’autres les confient à la LPO. Tous les éleveurs ne peuvent pas héberger un tel dispositif chez eux, à cause de la réglementation. « Certaines exploitations sont trop proches de parcs éoliens ou de lignes électriques, par exemple », précise Léa Giraud.

À table !

En contrebas d’une petite route forestière discrète, en haut des gorges, un point d’eau, quelques pins sylvestres et un tas d’os se détachent du paysage. Des vautours fauves arrivent. « Ils ont repéré que quelque chose va se passer », lance Léa Giraud. Toute la journée, ces oiseaux dotés d’une acuité visuelle excellente planent à la recherche de cadavres sur des centaines de kilomètres. Mais, aujourd’hui, l’emplacement du déjeuner leur est familier.

Tour à tour, ils se perchent sur un gros rocher, jusqu’à manquer cruellement de place. Il y en a plus de 50. Au bout d’une demi-heure, une centaine d’oiseaux saturent l’espace aérien au-dessus de la placette. Après un essai raté sur le perchoir collectif, certains atterrissent maladroitement sur la cime des arbres alentour. Robert, un salarié de la LPO en charge de collecter les carcasses issues des troupeaux des éleveurs, actionne une poulie à distance qui dépose le corps de la première brebis. Aussitôt, les vautours posés déploient leurs ailes, tandis que les autres descendent du ciel. C’est le début de la curée, terme qui désigne le repas des vautours.

Lire aussi : Effarouchements de vautours en France : le début d’une dérive ?

À mesure que ces oiseaux arrivent à terre, deux vautours moines entrent en scène. Plus rares, ces oiseaux dégarnis sur la tête et plus sombres que les fauves ne vivent pas en colonie comme ces derniers. « Le moine atterrit en levant la queue, c’est le seul à faire ça », remarque Léa Giraud.

Sans transition, Robert envoie le deuxième service. Tout le monde passe à table. Le jabot bien plein, les vautours rassasiés sont poussés à redécoller par ceux encore à jeun. Cette chorégraphie est surprenante. Plusieurs centaines de vautours sont réunis, si bien qu’il est difficile de distinguer les têtes des différents rapaces. C’est alors qu’un gypaète barbu fait son apparition dans les airs. Une petite querelle éclate avec un vautour moine. Ces deux espèces sont plus territoriales que les fauves. Toutes ont leur rôle dans ce grand ménage. « Le vautour fauve est le premier des quatre à arriver sur les carcasses. Il consomme les tissus mous : les muscles et viscères. Puis, le vautour moine mange les parties les plus dures, la peau, les tendons ou les cartilages, grâce à son bec puissant et plus robuste. » Le vautour percnoptère manque à l’appel aujourd’hui. « Il cure les os et picore les restes laissés par les autres. » C’est le seul vautour de nos latitudes qui migre jusqu’en Afrique, et le troisième attendu dans cette grande messe.

« Enfin, le gypaète se nourrit d’os jusqu’à 30 cm de long. Au-delà, il les transporte dans ses pattes et les laisse tomber pour les briser », explique la responsable de la LPO. Celui qu’on surnomme le casseur d’os ne s’arrêtera pas aujourd’hui et repart dans les gorges aux côtés d’un jeune individu, moins coloré.

Léa Giraud déplie le trépied d’une longue-vue. Les observations rapprochées sur les charniers aident aussi la LPO à documenter le comportement de ces espèces pour mieux les comprendre. La lecture des bagues portées par certains oiseaux y est également facilitée. « Celui-là doit venir d’Espagne », dit-elle, en pointant un vautour fauve, un œil dans l’oculaire. Ces rapaces voyagent parfois très loin. Il est donc difficile d’estimer où commence et où s’arrête une population.

D’un mauvais œil

Ici dans le Massif central, certains fauves s’aventurent plus à l’ouest, au-delà des Causses, où les éleveurs ont perdu l’habitude de coexister avec eux. C’est le cas par exemple dans les communes du Lévézou, en Aveyron. Là-bas, certains éleveurs affiliés à la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou aux Jeunes agriculteurs (JA) les accusent d’être trop nombreux et d’attaquer leur bétail. Or, les interactions entre ces charognards et des animaux vivants sont extrêmement rares : « Elles peuvent exister, mais sont extrêmement marginales, de l’ordre de 0,02 % sur les scènes documentées. Ils arrivent toujours sur des animaux affaiblis lors de mises bas compliquées, qui allaient mourir dans les prochaines minutes. Dans ce cas, les vautours vont seulement accélérer un processus naturel. Ils peuvent aussi consommer le placenta ou un veau mort-né », rapporte Jean-Baptiste Mihoub, écologue au Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CESCO). « Les vautours détectent un animal mort très rapidement. Quand certains éleveurs arrivent plus tard et voient de nombreux nécrophages sur leur bête, ils pensent le vautour coupable ».

Pour son collègue Olivier Duriez, chercheur au CNRS et spécialiste du vautour fauve, « ces charognards autorégulent leur population en fonction de la quantité de nourriture qu’ils trouvent. Et cette année, sur tout le Massif central, il y a eu moins de dix plaintes d’attaques, dont seulement quelques-unes avérées comme interactions ante mortem — avant que l’animal soit mort. C’est très peu, comparé à des milliers de carcasses consommées… ».

Lire aussi : Top ornitho : prêt à reconnaître les silhouettes de rapaces ?

La controverse n’est pas nouvelle. Des perceptions similaires ont notamment eu lieu dans les Pyrénées.«Il y a un temps d’expérience de cohabitation nécessaire pour que les éleveurs acceptent les vautours », déclare Guillaume Bagnolini, chercheur en philosophie des sciences et enfant du pays. « Dans les Causses, où ils sont présents depuis longtemps, l’acceptation est meilleure qu’au Lévézou, et les avis négatifs sont plus nuancés », précise le scientifique, pour qui la sensibilisation est une clé dans l’atténuation des conflits. » Certains syndicats agricoles sont contre les structures d’éducation à l’environnement. Cela n’aide pas à avancer… », précise l’expert. De plus, au nord du Massif central, les éleveurs ne bénéficient pas des services rendus par les vautours, car l’élevage y est majoritairement bovin. Et la loi n’autorise pas les bovins à être mis sur des placettes d’équarrissages pour l’instant. Cela ne crée donc pas du lien avec ces rapaces comme dans les Causses.

Au sujet d’une éventuelle surpopulation redoutée par les éleveurs réfractaires, Léa Giraud tempère nettement: « Plus de 60 % de l’alimentation de ces charognards a lieu en dehors des charniers, déclare l’ornithologue. Ils n’ont donc pas de mal à se nourrir seuls dans la nature. »

Alors que la longue-vue est justement pointée sur un nid en falaise, où un poussin domine la vallée, elle ajoute qu’« il y a encore beaucoup de place pour de nouvelles colonies ici. Les vautours qui s’aventurent au nord du Massif central ne traduisent pas une surpopulation, ils prospectent naturellement au-delà de leur territoire pour se nourrir ».

Nettoyage express

L’agitation retombe. Les vautours repus prennent le temps de digérer tandis que d’autres vont se laver les plumes dans un grand bac d’eau. Certains s’essaient au décollage en battant vigoureusement des ailes. Il aura fallu à peine une demi-heure pour que l’on ne puisse plus distinguer que la colonne vertébrale des brebis. Globalement, la vision du grand public à propos des rapaces est bonne, car un travail de sensibilisation est mené depuis quarante ans. « Il suffit pourtant d’une émission à une heure de grande écoute, ou d’articles sensationnalistes de la presse quotidienne régionale pour nuire significativement à tous ces acquis… », précise Léa Giraud.

Suite à la grogne de certains éleveurs, un arrêté préfectoral d’autorisation de tirs à blanc a été délivré en Aveyron en novembre 2024. Avec pour objectif de faire fuir les vautours qui s’aventurent trop près des élevages. Plus de 95 % des avis recueillis dans la population se sont déclarés défavorables à ces effarouchements. Ils ont tout de même été permis pour apaiser des tensions locales. En septembre 2024, un accident déplorable a contribué à faire le lit des mesures anti-vautours. Une dame âgée, malvoyante, a trébuché sur un jeune vautour égaré dans son jardin. Ce dernier a alors donné des coups de bec, blessant l’octogénaire… Ce vautour avait déjà été récupéré en difficulté et soigné, dans un contexte où 30 % des jeunes ne survivent pas à leur première année. Suite à une mauvaise météo, il s’est retrouvé en fond de vallée dans cette propriété.

« C’est un accident rarissime et malheureux pour cette femme, qui a enflammé la thèse des vautours trop nombreux et au comportement déviant », soupire Léa Giraud. Si le dialogue semble difficile entre les acteurs du territoire où les jeux politiques sont de mise, les choses sont heureusement différentes sur le terrain. « Nous avons créé un poste de médiation avec le monde agricole, nous travaillons à mettre en place un dispositif qui servirait à limiter la prolifération de maladies dans l’eau du bétail où les vautours se baignent parfois après avoir consommé une carcasse. Ce genre de projets nous rassemblent », conclut positivement Léa Giraud, le regard porté sur les larges silhouettes à l’horizon.

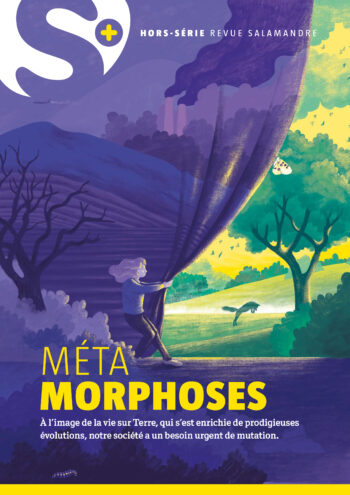

Ce reportage est extrait du nouveau hors-série de la Revue Salamandre, paru en septembre 2025. Sur le thème des Métamorphoses, il traite des grands changements sociétaux, climatiques et du vivant.

Catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

Poursuivez votre découverte

La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille

Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous

Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature

Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique

merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur