Comment le vent a formé la dune du Pilat

Sur le littoral atlantique, en Gironde, la dune du Pilat avance vers les terres, poussée par le vent. Sous son apparence de désert figé, cette masse de sable est en effet en mouvement permanent. Elle accueille aussi des végétaux endémiques. Reportage.

Sur le littoral atlantique, en Gironde, la dune du Pilat avance vers les terres, poussée par le vent. Sous son apparence de désert figé, cette masse de sable est en effet en mouvement permanent. Elle accueille aussi des végétaux endémiques. Reportage.

Sur la plage en contrebas, le vent d’ouest souffle modérément. Au sommet de la dune du Pilat, 101 m plus haut, Éole est bien plus puissant. Les grains de sable tourbillonnent et forment comme une fine bande de brouillard au ras du sol. Ils nous fouettent les jambes. C’est la saltation. Les particules de roches se déplacent sous l’effet du vent en faisant des bonds plus longs que hauts. C’est par le transport de ces milliards de milliards de grains de quartz, accompagnés d’une pincée d’autres minéraux, que cette dune géante s’est formée par étapes depuis la fin de la dernière ère glaciaire il y a environ 10 000 ans. Elle est surprenante et donne le sentiment de sortir un peu de nulle part entre l’océan et la forêt.

« Donc, on marche sur du vent ? » Aurélien Caillon sourit à cette idée. « Sans vent pas de dune, sans plantes pas de dune », nuance le chargé de mission au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Il a fallu en effet trois éléments clés pour façonner la dune du Pilat. Du sable, évidemment. Celui que nous foulons vient, dans l’immédiat, du littoral aquitain – mais de beaucoup plus loin à l’origine. Mais aussi de la végétation et… du vent. Pourtant, la dune actuelle, dite dune blanche, est presque nue de plantes, qui se font une place uniquement à sa base sur le versant faisant face à l’océan. Alors, par quelle magie le végétal a-t-il contribué à la fondation de cette masse minérale ?

Des forêts fossilisées

Un saut dans le passé est nécessaire. Il y a entre 10 000 et 6 000 ans, une vaste forêt de pins sylvestres, de bouleaux, de noisetiers et de chênes s’étendait sur un sol plat à l’emplacement de la dune du Pilat. À l’époque, avec la fonte des glaciers géants qui recouvraient une bonne partie du globe, le niveau marin est remonté de 50 m, rapprochant le trait de côte de la forêt boréale. Des sables côtiers soufflés par les vents d’ouest ont alors progressivement recouvert la végétation jusqu’à l’ensevelir totalement, il y a 2 500 ans. Puis, lors de périodes plus humides et moins venteuses, la végétation a repris le dessus. Avant que le climat ne change à nouveau.

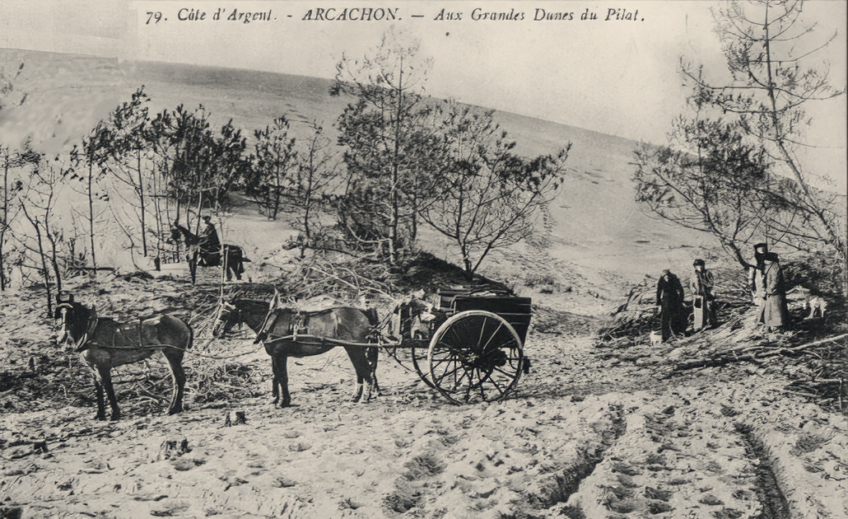

Quatre couches, dites paléosols, se sont ainsi empilées jusqu’au XIXe siècle, au fil de l’avancée de la dune principale vers l’est. En étant poussé par le vent, l’immense tas minéral progresse en effet continuellement dans les terres et ensable avec un rythme irrégulier de nouveaux pans de forêts qui peu à peu se fossilisent sous la dune.

En grimpant de la plage jusqu’au sommet, il est possible d’observer ces quatre paléosols. Le plus ancien est visible à la base du monticule. Érodé par les vagues à marée haute, il se distingue par sa couleur noire et les débris de tourbe qui en ressortent. Aurélien touche des racines d’arbres vieilles de plusieurs millénaires. Humidifiée par les flots, cette couche fossilisée se désagrège.

Le sous-sol le plus récent, datant du XIXe siècle, est nommé paléosol 4. Il se situe sous le sommet du Pilat et s’est constitué avec l’aide des humains. Vers 1870, les habitants tentent de fixer la dune qui avait alors repris une avancée rapide vers l’est. Des pins sont plantés. Mais le vent est plus fort et la forêt naissante est progressivement ensevelie au cours des décennies suivantes. Dans son livre La Grande Dune du Pilat, le géomorphologue Jean-Marie Froidefond cite le témoignage d’un habitant de l’époque : « À l’est du banc d’Arguin, on assiste en ce moment à la formation d’une nouvelle dune qui engloutit sous le sable des forêts de pins hauts de 15 m. » C’est l’ensablement intense de cette pinède plantée sur la dune de la Grave, le nom donné à la colline à l’époque, haute alors de 80 m, qui crée le relief tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Des avalanches

Du sommet du monticule, il est aisé de percevoir l’avancée de la dune. Au pied du versant oriental, les branches des pins qui forment la lisière de la forêt de la Teste ploient sous le sable. Très raide, avec une pente moyenne de 50°, cette face sous le vent est souvent le théâtre d’avalanches. En effet, le sable qui est transporté sur le versant occidental, dont la pente est plus douce, s’accumule peu à peu sur les crêtes, provoquant occasionnellement des glissements massifs. De la sorte, la montagne sableuse avance de 1 à 5 m par an sur la forêt. De l’autre côté, l’océan dévore de 1 à 3,5 m de littoral par an.

L’altitude de la dune du Pilat, point culminant d’une bande côtière de 230 km de long pour 8 km de large, est aussi mouvante. « Elle culmine à 101 m selon l’évaluation de 2025 ; elle était à 102 m l’année précédente. On oscille entre 100 et 115 m, mais la dune n’est encore jamais passée sous la barre des 100 m. Une grosse tempête hivernale, surtout si elles sont multipliées, peut avoir un effet érosif. À l’inverse, des vents plus tempérés vont permettre un dépôt de sable sur la face ouest et une accumulation au sommet », explique Aurélien Caillon, qui est aussi membre du comité scientifique de la dune du Pilat.

Mais jusqu’où va s’avancer le monstre de sable vers l’est ? Va-t-il recouvrir un jour la forêt de la Teste, qui offre un visage balafré par les immenses cicatrices des méga-incendies qui ont ravagé les Landes lors de l’été 2022 ? Il y a un siècle, personne ne pensait que la dune se maintiendrait pendant si longtemps à une altitude supérieure à 100 m, une fois l’ancienne dune de la Grave digérée.

Une dérive qui compte

Ce qui nourrit la géante jaune, c’est l’interruption de la dérive littorale – un courant parallèle au trait de côte formé par la direction dominante de la houle et des vagues lorsqu’elles atteignent la côte – au niveau de l’embouchure du bassin d’Arcachon. La dérive littorale, qui longe le littoral du nord au sud dans la région, charrie les sédiments. En l’absence de ce courant devant le bassin d’Arcachon, du sable s’accumule de façon notable dans les passes qui font face à la dune du Pilat et sur la plage elle-même. Un cadeau dont s’empare le vent. Mais si la masse sableuse s’enfonce plus rapidement dans les terres que l’océan ne grignote la côte, ce qui est actuellement le cas, le cycle pourrait être altéré à mesure que la colline mouvante s’éloigne des flots.

Une deuxième évolution la guette. À son pied, côté Atlantique, la végétation s’y densifie et progresse dans plusieurs directions depuis cinquante ans. À terme, la formation d’une bande végétale continue pourrait ralentir le transport de sable depuis la plage vers le sommet. Toutefois, les tempêtes sont tellement fortes et fréquentes que cette hypothèse reste peu probable.

Dans la redescente, Aurélien se dirige vers une dépression coincée dans une cuvette entre l’océan et la dune. À cet endroit, des exsurgences d’eau douce, qui pourraient être des eaux de pluie s’infiltrant à travers les sables pour ruisseler jusque-là, ressortent du sous-sol. Un phénomène qui permet le développement d’une zone humide avec des roseaux et des saules. Un pin maritime rabougri se fait aussi une place sur une proéminence à l’écart du sol humide. « Dans cette zone de combat, des géants deviennent des nains », philosophe Aurélien Caillon.

En s’approchant du rivage de l’Atlantique, des dunes embryonnaires prennent pied autour de graminées pionnières, les oyats. « C’est la plante de la dune, elle est vraiment liée au sable mouvant grâce à ses rhizomes qui parcourent le sous-sol à la verticale et à l’horizontale. L’oyat vit sur son squelette : les anciens oyats sont ensevelis par le sable et reposent sous les plus récents », s’émerveille le botaniste. Un équilibre de funambule, comme celui sur lequel repose la colline sableuse. Si l’oyat fixe trop le sable, il disparaît : tué par des parasites qui se développeront sur ses rhizomes dans un sol stabilisé. D’autres plantes apparaîtront ensuite et verdiront la dune blanche, qui deviendra grise. Davantage de végétaux y poussent alors, telle l’immortelle des dunes.

Entre vent, végétation et courant océanique, l’équilibre qui permet le maintien de la dune géante est fragile. Quelle espérance de vie le grand sablier des temps géologiques lui accordera-t-il ?

Le saviez-vous ?

L’avancée de la dune : De 1935 à 1992, un local, Henri Ferradou, a mesuré l’avancée de la dune sur la forêt de la Teste. Il voulait initialement démontrer à son père, qui ne le croyait pas, que la dune bougeait. Selon ses relevés, le déplacement sur cette période a été de 280 m vers l’est. Ce qui donne une progression de 4,9 m par an. Depuis 2000, l’Observatoire de la côte aquitaine estime une avancée annuelle comparable aux mesures d’Henri Ferradou.

Chardon bleu : Le panicaut maritime, surnommé le chardon bleu des dunes, fleurit de juin à septembre. Il s’est adapté à son environnement hostile. Une longue et épaisse racine lui permet de résister au vent et de pomper de l’eau en profondeur. À l’automne, le panicaut se détache de son pied et virevolte en fonction des vents sur la plage. Ses graines sont ainsi disséminées.

Mobilité requise : La linaire à feuilles de thym est endémique du littoral sud-atlantique. Elle n’est présente que sur les zones d’arrière-plages et de dunes mobiles. Elle ne supporte pas la concurrence des autres espèces végétales et disparaît sur les dunes immobilisées par la végétation. Ses magnifiques fleurs jaunes sont visibles d’avril à juin. Protégée en France, elle se porte bien sur la dune du Pilat.

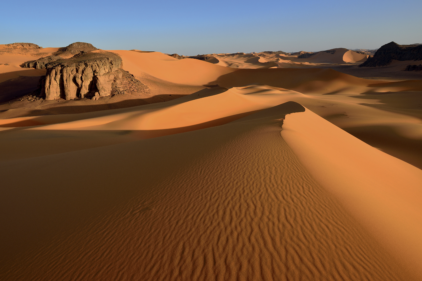

Un gros croissant : En bordure d’océan, les dunes poussées par le vent d’ouest prennent la forme d’un croissant tourné vers l’est. Elles sont nommées barkhanes. La pente au vent est douce, alors que la pente sous le vent est abrupte. En s’éloignant du rivage, on trouve les dunes paraboliques en forme de U tourné vers l’ouest. Elles sont façonnées par l’érosion du vent et non plus par le déplacement de masses de sable. Elles seraient le dernier stade de l’évolution des barkhanes immobilisées par la végétation.

Cet article fait partie du dossier

Le vent se lève

-

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieC’est quoi exactement l’effet de foehn ?

Abonnés -

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieLe joran et la bise, ces deux vents qui refroidissent la Suisse

Abonnés -

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieMistral, tramontane et autan, le trio de vents qui secoue le sud de la France

Abonnés -

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieLe vent d’ouest et l’alizé, deux courants d’air dominants

Abonnés -

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieCinq histoires d’oiseaux poussés par les tempêtes jusqu’en Bretagne

Abonnés -

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieComment savoir situer une dépression et un anticyclone avec… le vent !

-

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieComment le vent a formé la dune du Pilat

Abonnés -

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieLe jet stream va-t-il disparaître ?

Abonnés -

Écologie

Écologie

Écologie

ÉcologieY a-t-il de plus en plus de vent? L’avis d’un météorologue

Abonnés

Cet article est extrait de la Revue Salamandre

Catégorie

Ces produits pourraient vous intéresser

Poursuivez votre découverte

La Salamandre, c’est des revues pour toute la famille

Plongez au coeur d'une nature insolite près de chez vous

Donnez envie aux enfants d'explorer et de protéger la nature

Faites découvrir aux petits la nature de manière ludique

merci de ne pas les utiliser sans l'accord de l'auteur